九月下旬的北京,迎来了一批特殊的客人。

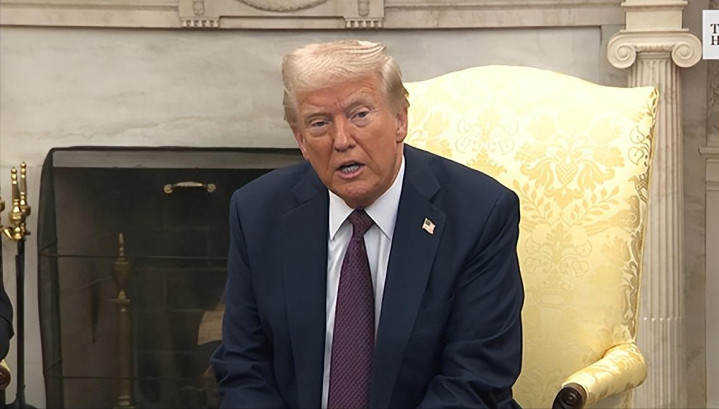

以美国众议院军事委员会民主党领袖亚当·史密斯为首的跨党派议员代表团,进行了自2019年以来的首次众议院对华正式访问。

这本身就是一项极具象征意义的“破冰”信号。

然而,比访问本身更值得咀嚼的,是美方在会谈中的表态。

史密斯议员直言不讳地用了两个“最”字来定义中国——“世界上最强大和最有影响力的两个国家之一”。他强调,中美找到和平共处的方式“真的很重要”,并真诚欢迎中方关于构建稳定关系的言论。

在国际外交辞令中,如此直白、正面且不带贬损色彩的定性,从美国现任资深议员口中说出,实属罕见。

这绝非寻常的客套话,而是一次对美国对华战略认知的罕见坦白,其背后折射出的,是华盛顿在博弈中的深层无奈与迫不得已的战略务实。

史密斯议员的“两个最”,首先承认了一个华盛顿战略界不愿公开承认却不得不面对的现实:美国无法孤立或彻底遏制中国,中国已成为一个在任何全球性议题上都无法绕开的“最大”存在。

这种无奈,源于对过去数年对华政策的反思。

贸易战未能击败中国,反而让美国得不偿失,科技封锁虽短期受阻却催生了中国自主创新的加速。

美国发现,自身及其盟友的经济繁荣与供应链稳定,依然与中国市场深度捆绑。

这种“杀敌一千,自损八百”的博弈,让美国国内的企业、农业州和消费者承受了巨大代价。

正是在这种背景下,我们才能理解为何此次国会访问得以成行。

它并非孤立事件,而是最近一段时间内,美方一系列务实回调动作的关键一环。

美国议员抵达中国之前,中美双方刚在9月19日进行了通话。

更早些时候(9月14日至15日),中美经贸团队已在马德里进行了磋商。

这些密集互动表明,美方的行为逻辑正在从意识形态驱动的“追求全面胜出”,转向利益驱动的“管理竞争风险”。

史密斯的“两个最”,正是这种战略转向在外交话语上的直接体现——他们终于开始正视并承认一个多极世界的现实。

而史密斯的另一句话同样泄露了天机:“作为军事委员会的成员,我对我们两国军队缺乏更多交流深感担忧。”

这份“担忧”,赤裸裸地暴露了美国战略精英阶层最深层的恐惧——对“失控”的恐惧。

他们可以接受在科技、经济、地缘政治领域与中国激烈竞争,甚至乐于见到这种竞争,但他们绝对无法承受两个核大国之间因误判而走向直接军事冲突的灾难性后果。

近年来,两军沟通渠道的冻结或不畅,使得任何一次海上、空中的近距离相遇都可能演变为一场危机。

美国发现,自己亲手打造的竞争体系,正像一个加速旋转的陀螺,存在脱轨的风险。

因此,史密斯所代表的务实力量此行的核心目的之一,就是为这辆高速竞争的赛车安装“防护栏”,即重启两军对话,建立危机管控机制。

他的“担忧”恰恰反向证明了中国维护国家主权安全的战略定力的有效性。

唯有当你具备让对方感到“担忧”的实力和决心时,对方才会将“和平共处”真正提上议事日程。中方所强调的“相互尊重、和平共处”,正是构建这条底线的核心原则。

此外,史密斯将经贸称为“首要议题”,也绝非偶然。

除了宏观的战略无奈,国内政治经济的压力是推动美方采取务实姿态的更直接动力。

通货膨胀是美国选民最关心的议题之一,而跟中国解决关税议题,一直被美国经济学界视为缓解通胀压力的选项之一。

美国企业界更是长期游说,希望获得更稳定、可预期的中国市场环境。

无论是相关问题的磋商,还是议员亲自来谈经贸,都是回应这些国内利益集团诉求的必然动作。

这是一种极其务实的策略回调:在“国家安全”的大旗下继续推进部分脱钩断链的同时,在那些有利于安抚国内情绪、稳定经济的领域,寻求与中国进行“非战略性合作”。

这种合作将是有限的、有选择的,且随时可能因美国国内政治风向的变化而反复。

因此,我们对此次访问带来的“合作”前景应抱有审慎乐观。

它更像是一次“压力测试”和“风险探查”,是为竞争安装“安全阀”,而非走向全面合作的开端。

总之,亚当·史密斯议员的两个“最”字,像一面镜子,照出了美国对华战略的真相:一种在霸权焦虑与现实利益之间挣扎的无奈,一种在激烈竞争与恐惧失控之间徘徊的务实。

此次罕见访问的真正意义,不在于解决了多少具体问题,而在于它标志着美国对华战略思维的一种深层转变——从幻想“一劳永逸地胜出”,转向更为复杂的“管理风险与长期共存”。

未来十年的中美关系,大概率将固化于一种“竞争为主,对话不停,合作有限”的新常态。

双方将在科技、经贸、规则等领域持续博弈,但同时会竭力避免滑向冲突。

沟通渠道的重启,就是为了给这种高强度竞争建立必要的规则和缓冲地带。

此次访问,正是这种新常态的序幕。

对于世界而言,两个大国能够坐下来谈,总好过隔空喊话、剑拔弩张。

但这条从“破冰”到“融冰”的路,依然漫长且充满变数。

唯一确定的是,唯有承认彼此是“最强大、最有影响力的”存在,并在此基础上学会共处,才是对两国乃至整个世界真正负责任的态度。

线上配资官网,恒顺证券,融丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。