养殖规模、奶牛单产和原奶品质指标均实现从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”的中国奶业,用二十年左右的时间走过了奶业发达国家上百年的奶业产业化历程。

中国规模化养殖场生产的牛奶,乳脂率(脂肪比率)、乳蛋白率(蛋白质比率)总体水平已满足欧盟标准的要求,体细胞、菌落总数优于欧盟标准。

菌落总数能反映出牧场综合管理水平和卫生状况,被消费者高度关注,欧盟对生牛乳中菌落总数进行了限定(≤10万CFU/mL)。伊利每年使用的原奶近千万吨,面对如此巨大的基数,2023年、2024年连续两年实现菌落总数平均值远低于1万CFU/mL,进入“千位数”时代,是一项重大进步。

“中国奶的质量安全是有保障的,完全可以放心地喝。”中国农业大学教授、国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利如此谈到。以直观透明数据,打消长期横亘在乳制品消费信心上的流言,是一杯高品质的牛奶理应获得的公正对待。

规模化养殖效率提升,国内牛奶产量与奶牛单产迈入新台阶

7月13日,在第十六届中国奶业大会上,中国农业科学院原党组书记、国家食物与营养咨询委员会主任、中国奶业协会战略发展委员会名誉副主任陈萌山发布《世界奶业中国方案:高质量引领的奶业现代化答卷》(下文称《报告》)等四大课题研究报告。报告披露了中国牛奶产量、奶牛单产和原奶品控的关键数据。

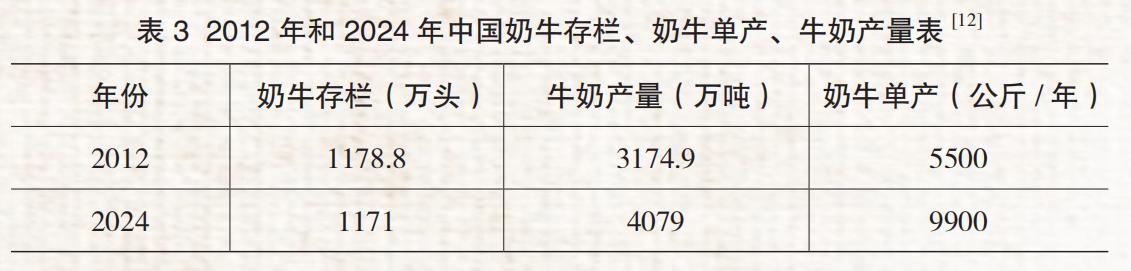

据悉,当前中国牛奶产量长年稳定在全球前四位,且奶牛养殖水平大幅跃升——2024 年和 2012 年的奶牛存栏量基本相当,处在1000+万头量级,但牛奶产量提升了32%,达到4079万吨。一个重要原因便系奶牛单产从5500公斤/年升至9900公斤/年。

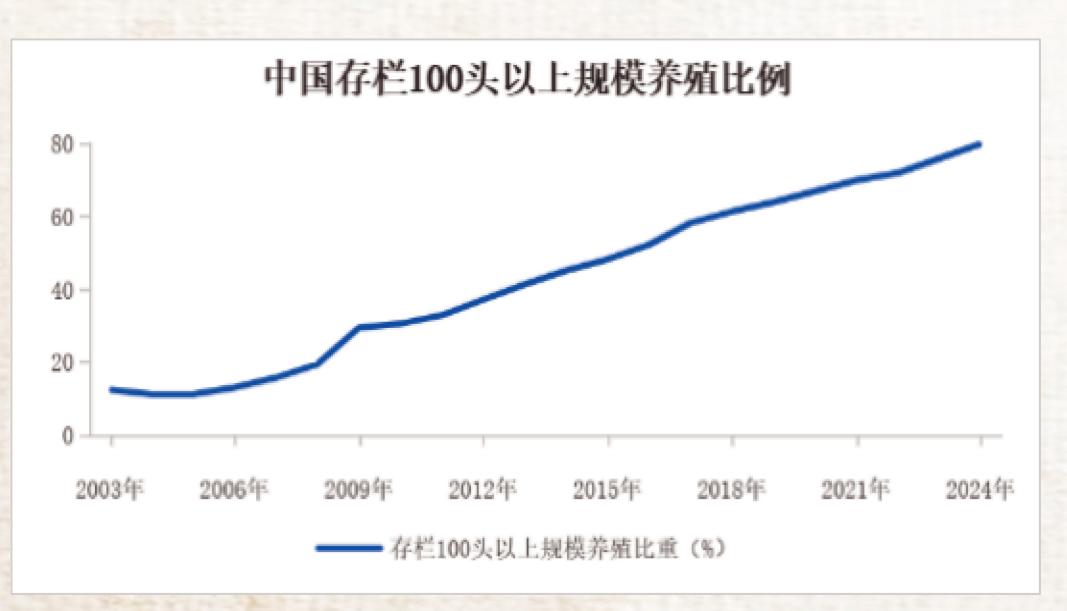

效率提升加速的中国奶牛养殖业,源于规模化牧场占比的上升。据了解,2008 年以前,存栏 20 头以下散养户奶牛场占 64%。2014 年开始,以乳企为主导的奶牛养殖业升级拉开帷幕。直至去年,全国存栏 100 头以上规模化养殖比例达到 78%,实现了中国奶牛主要养殖模式从散养向规模饲养模式的转变。

理论上,适度标准化规模养殖有利于疫病防治、粪污处理、奶牛饲喂,能实现更高的生产效率和生鲜乳质量水平,具备更强的生存能力和竞争优势,能从源头上保障乳制品质量安全、增加奶农收入、实现奶业的可持续发展。

产业实际运行也证明了这一整合态势下,奶牛场标准化水平获得大幅提升的机会。目前,国内牧场广泛应用全混合日粮及配套设备,规模牧场机械化挤奶率达 100%。

而伴随养殖管理向精细化转变,信息化、智能化的管理系统被广泛应用,奶源质量亦实现提高。其中,作为衡量奶牛养殖发展水平的关键指标。提高奶牛单产水平是奶牛养殖业发展的根本出路,是现代奶业发展的核心策略。

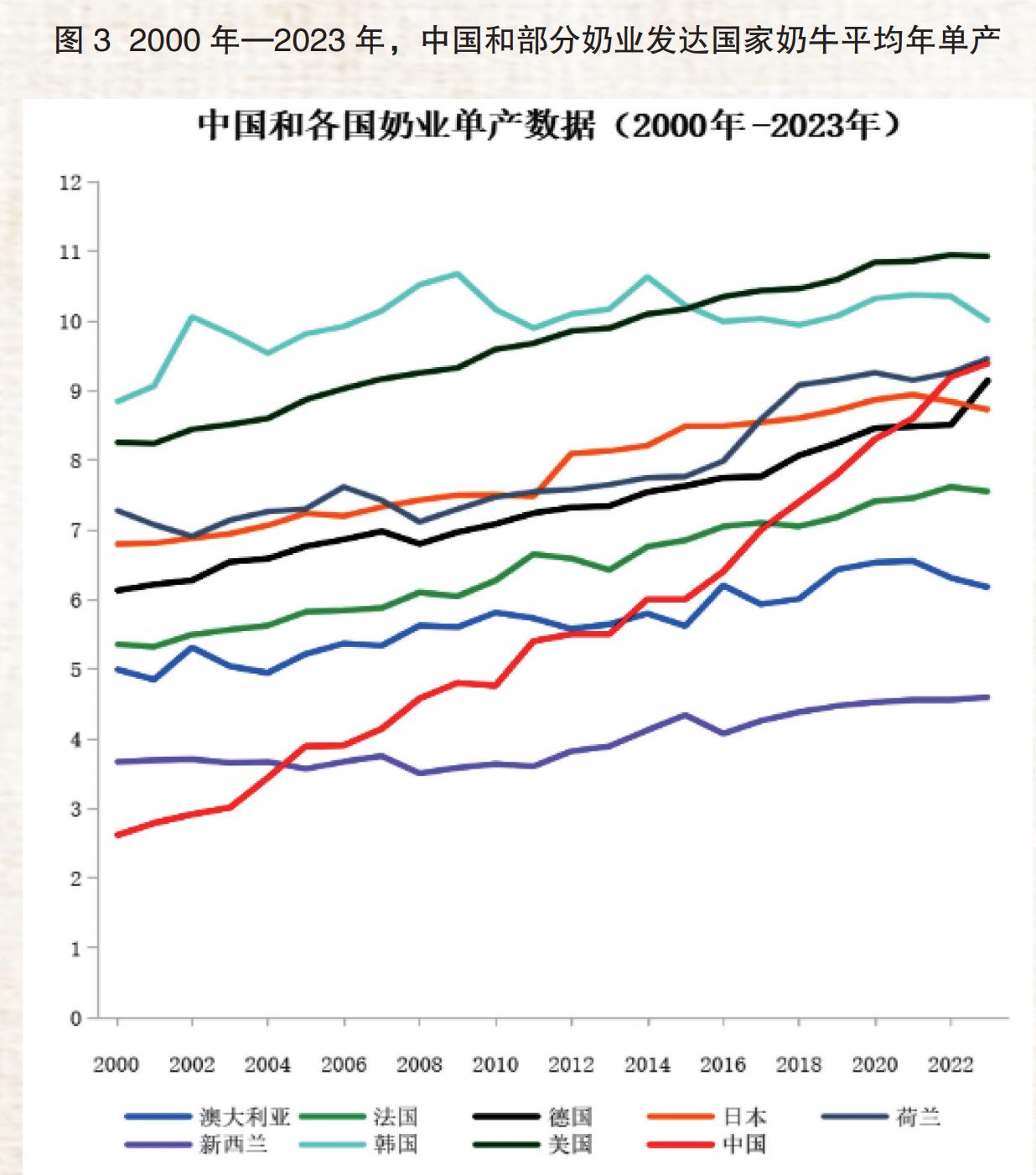

报告援引联合国粮农组织的 FAOSTAT 数据库的数据,纵向比较,1961 年,部分国家的奶牛年单产量为:法国:2670.7 公斤 / 头,德国:3109 公斤 / 头,荷兰:4220 公斤 / 头 。而2000年左右,中国奶牛年单产仅为 2605 公斤 / 头 。结合各国奶业的发展史及当时实际水平基本可推论,彼时中国奶牛养殖业与奶业发达国家之间存在上百年的差距。

横向对比更为直观:2000 年左右,中国奶牛年单产水平(2605 公斤 / 头)仅为美国同年(8254 公斤 / 头)的 31.56%,荷兰(7281 公斤 / 头)的35.79%,德国(6122 公斤 / 头)的 42.55%。

但仅仅二十多年过去,中国奶牛单产的平均水平已跻身全球第一方阵,进入世界先进行列——最新数据显示,国内2024年规模牧场单产已与美国达到同一水平。

值得一提的是,通过引进优良奶牛品种、改良牧场管理技术等方式,国内南北奶牛牧场,也在不断缩小差距,齐头并进。北方的呼伦贝尔、锡林郭勒、敕勒川、新疆天山等优质大草原,打造出世界级的“黄金奶源带”。在中部、南部,奶业养殖也完成了规模化牧场的发展,使南方奶牛的产奶效率逐步提高,形成了“南北同进步、共发展”的奶业发展局面。

其中,优然牧业已成为国内第一大牧业集团,在内蒙、东北、华北、华中、西北五大区域拥有97个牧场,15座饲料生产基地,16家草业生产基地。2024年原奶产量达375万吨,奶牛存栏达62.16万头。

菌落总数控制水平远超欧盟标准进入“千位数”时代,奶制品消费信心再加码

单产效能提升外,规模化养殖的另一重品质表达,便是原奶核心指标的控制。目前,中国奶业监管体系日益完善,乳品质量达历史最好水平。连续 17年实施生鲜乳质量安全监测,做到了抽检“全覆盖”,乳蛋白、乳脂肪含量达到发达国家水平。

以蛋白质、脂肪、菌落总数、体细胞这些原奶核心指标为例,2024 年,中国规模化养殖场生产的原奶乳脂率、乳蛋白率,皆满足欧盟标准的要求;体细胞数也优于欧盟标准。

以消费者关注的菌落总数为例,后者是指在一定条件下(如培养基、培养温度和培养时间等),每单位(如克、毫升等)检样中形成的微生物菌落总数。牛奶的菌落总数客观全面反映牛奶在养殖端、贮存端以及运输端的设备先进水平、综合管理能力和卫生状况。

而降低原奶的菌落总数是全世界从古至今致力破解的难题。欧盟、美国规定生鲜乳中菌落总数≤ 10 万 CFU/mL。

以国内头部乳企伊利集团使用的原奶为参照,在每年使用的原奶接近 1000 万吨的庞大基数的基础背景下,连续两年的菌落总数平均值低于1万CFU/mL。

实现这一历史性突破的供应链支撑,离不开养殖环节的机械化和数字化转型。其中,伊起牛智慧牧业生态系统等数字化设备为全行业提供系统化的数字化解决方案。引入牛舍等奶牛养殖环境自动监控系统、电子耳标等奶牛个体身份标识,基于机器视觉技术的个体识别、行为分析与体况监测,基于传感器技术监测奶牛行为和生理,奶牛精准饲喂系统,牛奶计量、品质检测与分析软件,牧场生产经营管理系统。

此外,还有不少中国奶牛养殖企业引入工业自动化、高效传感及实时监测技术。研发投入牧场环境、饲喂挤奶、牛群健康、原料奶质量安全等智能化控制关键技术与体系流程,实现奶牛养殖标准化、物料可控化、饲喂精细化、过程数据化,显著提升原奶生产自动化技术水平。

在配套产业的同步提升阶段,以草业品种选育的产业化发展为参考,多家龙头企业突破了苜蓿草及青贮品种筛选、高效节水灌溉等领先技术,开发抗性苜蓿品种,在盐碱地、荒漠地等未开垦的处女地上建起了现代化草场,为牛羊供给优质放心粮。

原奶的优质供给问题基本得以解决后,激发有效需求,则是奶业新周期的重心。

根据欧睿评估,2024年国内白奶/婴配粉/酸奶市场位列乳制品细分行业前三,市场零售总额预计分别达到1516/1367/999亿元,风味乳饮料市场规模预计将达到700亿元左右,成人奶粉、奶酪以及黄油市场相对较小。

以头部企业重点投入的品类看,去年Q3开始,不少乳企的常温奶库存逐步出清,渠道产品新鲜度好转,终端价格回到正轨。虽然体量尚小,但乳铁蛋白/免疫球蛋白/维生素等活性成分更具优势的低温鲜奶,对比国外9成以上的占比,国内市场的渗透率还有很大提升空间。

近期农业农村部召开的加快奶业纾困持续提升奶业高质量发展水平座谈会上,多方提到,奶牛产业纾困任务依然艰巨。行业要持续推动产业纾困措施落地见效,在延长产业链、提升附加值、增强竞争力上下功夫,推动奶业发展尽快迎来“拐点”。

将奶瓶子握在中国人自己手里。中国乳业企业,正以世界级品质的牛奶,在全球乳业赛道树起“中国样本”。

说明:本文中的“生牛乳”“原奶”,都是指奶牛挤出的未经任何处理的新鲜牛奶。

线上配资官网,恒顺证券,融丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。